時值夏收,安徽省滁州市鳳陽縣小崗村高標準農(nóng)田里麥穗金黃,筆直寬敞的馬路上卡車、農(nóng)機川流不息,林立的徽派小樓中鄉(xiāng)村振興銀行剛剛掛牌,,客戶絡繹不絕。

小崗,這個被寫在歷史教科書上的村莊,,迎來又一年的豐收。如今的場景讓人難以想象:40多年前,,這是一個吃糧靠返銷,、用錢靠救濟、生產(chǎn)靠貸款的“三靠村”,。山鄉(xiāng)巨變,,要從當年18位莊稼漢的“紅手印”說起。

1978年,,安徽遭遇一場百年不遇的大旱,。農(nóng)田布滿裂縫,土地撂荒,,農(nóng)民外出乞討者不計其數(shù),。在那個“不許包產(chǎn)到戶、不許分田單干”的年代,,干活“大呼隆”,、分配“大鍋飯”,嚴重挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性,,一年掙的工分只能分到百把斤糧食,。

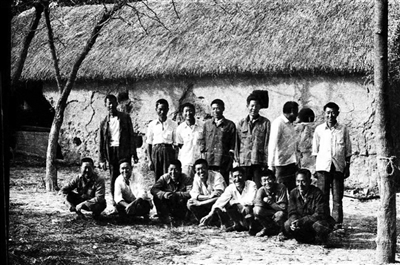

餓怕了的小崗人心里明白,想吃飽飯,,必須分田單干,!1978年冬夜,小崗村一間破舊茅草屋內(nèi),,18位莊稼漢托孤求生,、立誓為盟,簽訂“秘密協(xié)議”,,按下鮮紅手印,。

“我們分田到戶,每戶戶主簽字蓋章,,如以后能干,,每戶保證完成每戶的全年上交和公糧,,不再向國家伸手要錢要糧。如不成,,我們干部坐牢殺頭也甘心,,大家社員也保證把我們的小孩養(yǎng)活到18歲?!?/p>

這張“生死契約”作為改革開放的珍貴文物,,如今陳列在國家博物館。實行“大包干”后,,1979年小崗生產(chǎn)隊迎來大豐收,,糧食總產(chǎn)量相當于1955年到1970年產(chǎn)量總和。

18枚紅手印催生了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制,,最終上升為我國農(nóng)村的基本經(jīng)營制度,,徹底打破“一大二公”的人民公社體制,解放了農(nóng)村生產(chǎn)力,,使我國農(nóng)業(yè)發(fā)展越過長期短缺狀態(tài),,解決了農(nóng)民的溫飽問題。

嚴宏昌,、嚴金昌,、關友江、嚴立華……當年“貼著身家性命”干起“大包干”的18位莊稼漢,,如今只剩下10位,,多數(shù)已年逾古稀。

坐在“金昌食府”門前的沙發(fā)上,,說起驚心動魄的往事,,年近80歲的嚴金昌雙眼閃爍著光芒。金昌食府是老嚴開的農(nóng)家樂,,每年收入十幾萬元,。多年前,他把當年冒著風險分得的30多畝田地都流轉出去,,和孩子們再次“創(chuàng)業(yè)”:辦農(nóng)家樂、開超市,、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游……

隨著時代的變遷,,小崗人發(fā)現(xiàn)改革不會一勞永逸,必須將“改革創(chuàng)新,,敢為人先”的小崗精神不斷傳承發(fā)揚下去,,面對新變化新問題,攻堅克難,、闖關破障,。小崗村先后在安徽省率先進行了農(nóng)村稅費改革,、土地確權登記頒證試點、集體資產(chǎn)股份合作制改革,、“三變”(資源變資產(chǎn),、資金變股金、農(nóng)民變股東)改革等,,讓村民從“戶戶包田”到實現(xiàn)對村集體資產(chǎn)的“人人持股”,。

福建盼盼集團、北京恩源公司,、黑龍江北大荒農(nóng)墾集團,、安徽農(nóng)墾集團……隨著改革的不斷深化、合作范圍的擴大,,小崗村集體經(jīng)濟來源越來越廣,,收入也“芝麻開花節(jié)節(jié)高”。2016年至2020年,,小崗村村民人均可支配收入從16169元躍升至27600元,,村集體經(jīng)濟收入從680萬元增長至1160萬元。

新華社記者陳諾

(據(jù)新華社合肥6月4日電)